高床の家

竣工年 2021

所在地 茨城県

主要用途 住宅

延床面積 82.81m2

主要構造 木造

斜材と経験

高床の九間

敷地は大きな湖に近く古墳の裾にある。北側は古墳がある山の斜面に繋がり、南側には田園が拡がる。田園の向こうには最寄りの駅へ向かう鉄道まで望むことができる。断面の構成はこのような周辺環境に率直に対応し、眺望を活かすために居住空間を2階にもち上げ、1階はピロティ空間として開放される。平面は柱と斜材による9つの空間からなり、均整を保ちながら生活の要求に対応して様々な使い方が可能である。中央にある4本の柱に囲われた空間は、斜材を介することでほかの空間と視覚的にはつながりながら感覚的には分けられているような複数の性質をもっている。

構造計画では、この木造の高床を支える架構の検討に加えて、木材に鉄板を象嵌する新しい接合部が考案された。こうすると、荷重を点ではなく面で受けることができるようになる。240mm角もある大きな4本柱は、現代の生活にかつての民家のような強さをもたらし、大径木材を住宅に用いる試みでもある。設備計画でも、自動車の蓄電池を再利用した太陽光発電や、エアコンによる床下空調など様々なチャレンジをしている。これらのユニークなアイデアは、優れた協働者たちからの提案である。そして、こうした施工には大きな困難が必然だが、近くの町を拠点とする施工者は、この難しい工事に最後までつき合ってくれた。

歴史研究者

建主は歴史研究者の中谷礼仁である。東日本大震災以降、千年村という持続可能性の高い地域を研究していた彼は、東京からの移住を考えるようになった。そして北関東にある集落に土地を決めて、研究に同行していた私を建築家に選んだ。この家は、2人の協働による千年村の研究活動の一環でもある。

最初に、木造で高床にして1階も心地よい空間にして欲しい、という要望があった。木造は日本の伝統的な建築技術としてあり、高床は洪水などの自然災害への対策として有効だ。しかし、日本の伝統から現代に至るまで、高床で1階が心地よい空間は思い当たらなかった。その時、建主がかつて訪れたインドネシアの民家の写真を見せてくれた。その民家は木造の高床で、単純な軸組がいくつかの斜材によって補強されていた。しかも、柱が外壁の内側にあるため1階のピロティ空間に入りやすく、集落の公共空間として活用されていた。

架構

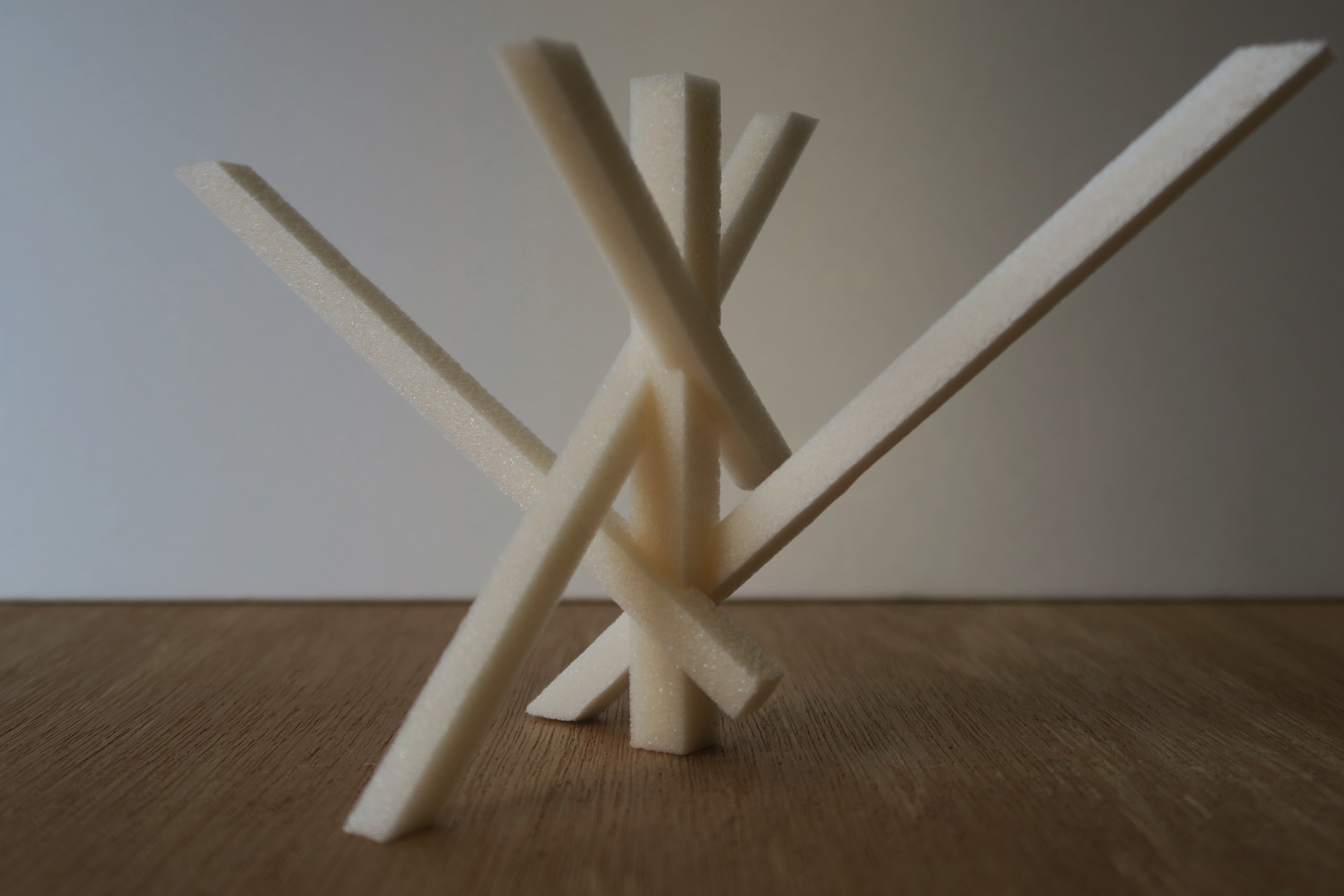

先行事例が少ないことから、柱が外壁の内側にある木造の高床は、技術的に難しいことが予想された。しかし、軸組の支点から斜材をずらす、というアイデアを考えてからは、驚くほどスムーズに架構のスタディが進んでいった。支点のずれは、接合部にできる小さな三角形で応力を拡散し、部材の集中を抑えて仕口が複雑になることを防ぐ。さらに、斜材があっても人が通ることができるようになる。

軸組の支点から斜材がずれると、主要な軸組とそれを補強する斜材という主従関係が揺れ動いた気がした。この軸組の幾何学から離れた斜材は、軸組と同等以上の強い存在感をもつように見えてくる。こうして、合理的なスタディを重ねていたはずなのに、なぜかこれまでにない斜材の架構がつくられていった。

斜材

斜材の魅力は、ありものでつくったような仮設的な軽快感と、いくつかの技術の併用による折衷的な即興感だろう。日本の伝統建築の事例として、三佛寺投入堂を挙げることができる。この斜材も軸組の補強でありながら、その幾何学から離れることで強い存在感を獲得している。補強のための斜材は、現代でもブレースとして多く使われている。しかし、それを積極的に見せることは少ない。私たちは、置き去りにされてきた斜材を再び発見したのだ。

家のイメージ

この架構を見た建主から、たくさんのイメージの提示があった。景色を見るための縁側や収蔵するための蔵、それらを繋ぐ勉強するための宇宙船の操縦席のような空間。看板状のファサードや軒先の雨除け板、シェーカーの長押など。これらの家のイメージは、建築家には断片的すぎるように思えた。しかし、建主にとっては経験の積層から湧き出てくるものであった。それは、これまでにない斜材の架構に負けないように、密度の濃い空間を肉付けしていく作業だったのだろう。だからこそ、長い時間が折り重なったような厚みが備わる。

こうしたイメージに対応するためには、合理や美学だけでは不十分だ。通常の架構は力学的に合理で整理されたものであるため相反してしまうが、この架構では、軸組の幾何学から離れた斜材によって、断片的なイメージがそのままで共存することを許容されている。歴史研究者との協働はいくつかの摩擦を生じながら、建築家だけではたどり着けない空間を獲得することになった。

異物と積層

軸組の幾何学から離れた斜材は、どのように空間に表現すればよいのだろうか。日本には伝統的な架構の表現として、柱や梁などの軸組を壁面に見せる真壁という考え方がある。真壁では補強の斜材は隠される。しかし、軸組と同等以上の斜材は見せることになる。これまで置き去りにされてきた斜材をどのように表現するかという課題には、架構の表現の新しい探求が必要だ。それは、部材を見せると隠すという二元論には収まらない。

この家の1階はピロティなのですべての架構が見えている。2階は真壁なので軸組が見えている。しかし、斜材は独立して空間に表われたり、外壁から飛び出したり、壁や家具に埋め込まれている。それは架構と生活の間にあり、この家に溶け込むことのない異物として表現された。異物であるからこそ、空間に野生の力感をもたらしている。慎重な位置と寸法の選択により、存在感を保ちながら生活の妨げになりすぎないように心がけた。

引っ越しで運び込まれた荷物は大量にあり、まさに経験の積層のようだった。しばらく経っても、斜材と対立しているわけではないが、なじんでいるというわけでもない。斜材という異物と経験の積層は、近代の家が隠してきたものである。今でも、その関係をうまく言葉にすることができない。ずっと、そのような家をつくりたいと思っていた。